杨光利,又名杨光,1955年生于陕北绥德县。1981年毕业于西安美术学院,系陕西省第十一届政协委员,陕西省美术家协会副主席,文化部优秀专家,国家一级美术师,中国美术家协会会员,原陕西国画院副院长。

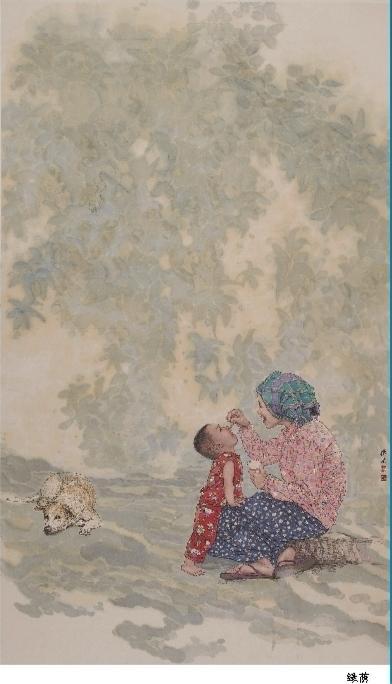

作品《喂》《沐浴》《炕头》《中国民工——石工》《美丽草原我的家》分别入选全国第六、七、八、九、十届全国美展,其中《喂》获第六届全国美展铜质奖并被中国美术馆收藏,《晨读》获第二届全国青年美展二等奖。

《翰林马家》《厚土》《簸黑豆》《月夜》《土香》《寒食》《西安事变》等作品参加全国第二届工笔画大展、全国第十次新人新作展、全国首届中国画人物画展、全国纪念抗日战争胜利暨反法西斯胜利50周年美展及首届全国画院双年展和第二届、第三届全国画院双年展。2009年6月和王有政老师合作完成“国家重大历史题材美术创作工程”作品《纺线线——延安大生产运动》,被国家美术馆收藏。2014年10月参加新中国美术家系列——陕西14人晋京展(国家画院、陕西省文化和旅游厅联合主办)。2014年12月创作完成“陕西人文千年重大题材美术创作工程”作品——《绥德石雕》。

作为地地道道的西北画家,杨光利的意义不完全在于他的《喂》《沐浴》《炕头》《中国民工——石工》《美丽的草原我的家》等作品曾经分别入选第六届、第七届、第八届、第九届、第十届全国美展。尽管这批作品中的《喂》更是获得过第六届全国美展铜奖,并被中国美术馆收藏。因为我看重的是杨光利创作所带来的启示:北方的意义在哪里?在苍茫、厚重、坚硬的北方风格里,是否另外还有含在口里的柔软?

先说北方的意义。

《庄子》内、外篇,都有关于“游”的文章。颇具意味的是,内篇第一文即是《逍遥游》,外篇最后一文则是《知北游》。徐复观界定“游”为中国艺术基本的文化精神。如果我们认同徐复观先生的认定,就会发现一条有趣的“游”的路线:在《逍遥游》中,一条其名为鲲的鱼变身为鹏,从北方“游”向南方。但在《知北游》中,一个其名为“知”的人却一路北上。以《逍遥游》开内篇,以《知北游》终外篇,庄子将“意义”最终寻找的方向规定在北方。

抛开杂篇,仅就《逍遥游》《知北游》两篇言,庄子是第一个重视北方意义的哲学家。庄子之后,司马迁在《史记·六国年表》中说,“东方物所始生,西方物之成孰。夫作事者必于东南,收功实者常于西北。”这句话的意思是,开创事业的人必定出现在东南,获取胜利果实的人常常诞生在西北。从庄子到司马迁关于北方的重视,北方的意义也随即呈现出来。而呈现出来的北方意义又是如何影响南方的?

众所周知,以吴昌硕为代表的金石派艺术家,其作品中的“金石味”,表面上看,是海派艺术的一大风格。可是,一旦回到根系,便不难发现,吴昌硕的“金石味”主要来自陕西的石鼓文与青铜器铭文。这就提示我们,北方的意义,或许还有被遮蔽的成分。也就是说,北方的柔软往往被以往 “苍茫、厚重、坚硬”的北方形象所遮蔽。而这恰恰给了杨光利发挥的艺术空间。

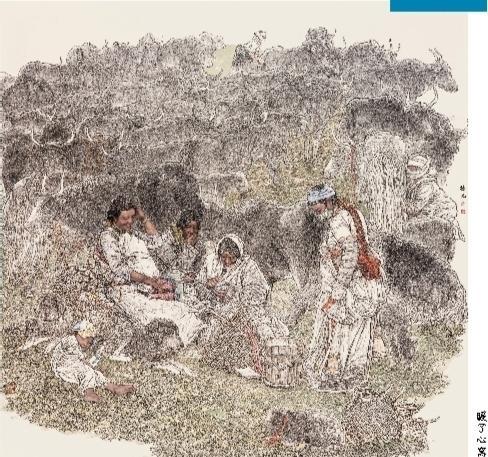

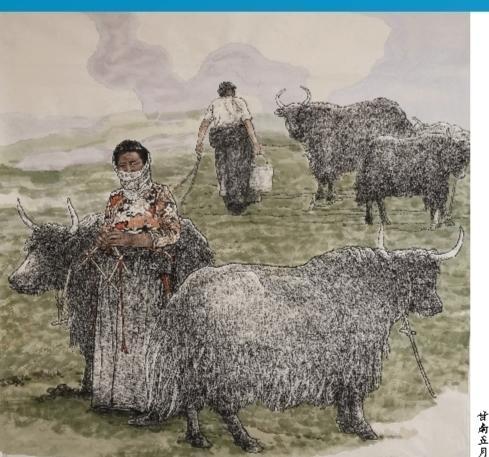

直面遮蔽,杨光利在北方通常意义上的苍茫、厚重、坚硬里,展现出了手心之中的温柔。客观地说,这份北方柔软的开创者,是杨光利的老师王有政。但杨光利踵事增华,进一步在黄土沟壑的苍茫中寻找妩媚。基于此,国内画坛便有了杨光利坚硬之中的柔软。为了光大这份柔软,杨光利南下印度,西游新疆,试图进一步挖掘苍茫之中的柔软。

苍茫之中的柔软,是杨光利区别于南方艺术家,却又和多数北方艺术家拉开距离的地方。他在高原之上奠定自己的艺术地位。迄今为止,杨光利所有具备重量感的作品,俱皆出在高原之上。不管是陕北黄土高原,还是青藏高原以及他去过的印度——南方意义上的高原。杨光利所到之处,其笔墨时而坚硬,时而柔软,但无论何种笔墨,其终极方向都指向人性的善。这种人性深处的善,在杨光利的笔下,以一个新的高原的高度隆起在当下众多艺术样式之中。

既然陕北、青藏都是高原,那就必然面临高原的“形态学”问题。面对这一问题,杨光利看重的,不是其间的“差异”,而是人性深处的善良。基于此,他并不刻意追求陕北高原的汉民与青藏高原藏民的差异。而是关注生命最底层的善。在杨光利那里,善良、柔软、淳朴,就是人生的高度,人性的高度。而这一切,就是他的“高原”。

杨光利也因此成为当下画坛不多的具备了高原高度的艺术家之一。

在《中国画写实手法之我见》一文中,杨光利坦陈自己创作时面对的双重压力:传统派指责其无笔墨;新潮派批评其不高级。面对指责,杨光利也有彷徨、不自信的时刻。但是,短暂的迷茫之后,杨光利还是和他的老师一起,站在指责者从未想过的人性高度——善的一边。这是一个远在传统派的笔墨以及新潮派的“高级感”之上的高度。

无论南北,纵观前人创作,要么讲究性灵,要么对接社会,要么作历史怀想,要么持现实批判,但他们基本都有一个共通之处,即投入全部生命和真诚精神在创作。显然,杨光利也是“投入全部生命和真诚精神”的,但其更让我瞩目的是浮扬之后的沉静。具体创作中,他把人的感情向上提、向内收,进而获取恬静、安静甚至沉静的美学境界,并在这个境界里感发或激发出人性之善。这就进入到了人性修养以及徐复观主张的“天理天机活泼”的生命境界。

在此“天理天机活泼”的境界里,杨光利与他的陕北故乡相认,我们也顺路回到自己的故乡记忆。美国的哈罗德·布鲁姆指出:“记忆对所有的思想都至关重要,对诗性的思想尤其如此。弗莱切指出,诗性的记忆使‘相认’成为可能,他把‘相认’看作是‘为文学目的进行的思想的中心属性’。”

发现是相认的同义词。

基于此,杨光利从自己的诗性记忆开始,一笔一划地确认故乡、师友、风物。这种确认在他和老师王有政合作的《纺线线——延安大生产运动》一作中达到高潮。在这件作品里,杨光利和他的老师一起,与传统的笔墨形式相认,与历史上的伟人相认,与土生土长的乡里乡亲相认。从相认到发现,杨光利的人物画创作,有了很多人没有发现的善的境界。他的创作,寻找的不是艺术语言的高级感,而是人性的深入感。

前几年,关于诗歌语言本体,曾有两种意见。一种认为“诗到语言为止”;一种以为“诗从语言开始”。两种意见,各有自己的道理。但是,相比之下,我还是更赞成于坚的观点:诗要到心,到语言是不够的。

笔墨就是语言。

在杨光利到心的语言里,是朴素的回归。回归的路径或手法,是以小见大,以一当十。他的《翰林马家》《中国民工——石工》《美丽草原我的家》《厚土》《簸黑豆》《炕头》及2014年以后创作的《绿荫》《暖了心窝》《麦地》等作品,重建了一个语言的故乡,另一个更加靠近心灵的故乡。一些被很多人视而不见的寻常场景,比如土墙、石墙、碾磨、石场、门槛、窑洞、院子、树荫等,在他的作品中重新获得生命的意义。

杨光利的作品,隐藏了大地沧桑的主题。在这个隐形主题里,杨光利似乎执意要给转瞬即逝的生命留下一些较为恒久的证言,那些年轻或不年轻的人物,在他的画作中凝固了时间的流逝,并因此指向永恒。我将此种永恒称作“语言休息的地方”。如果大海是黄河休息处,那么心灵就是语言休息处。杨光利一路奔波,最终在心灵深处,给自己以及自己的绘画语言找到了休息地。而这也是北方的意义。

其实,北方的意义,尤其是具体艺术创作中,其最大的特点就是“到心”。袁枚在《续诗品》中批评钟嵘的的《诗品》“只标妙境,未写苦心”。由此进入杨光利的创作,不难发现,他所有以陕北高原为底背的作品,笔笔到心。但是,一旦离开陕北,比如进入印度或新疆,杨光利虽然依旧真诚,但走马观花的浮华挡不住陕北故土的记忆。所以,他在印度或新疆的创作,基本都是陕北风格的自我“仿写”,并不具备原创的意义。

杨光利画陕北,很容易地进入到真正的高阶审美——善。而一旦离开陕北,杨光利不是不能画,而是不管他画什么,也依旧是陕北。席慕蓉说——

故乡的面貌 却是一种模糊的怅望

仿佛雾里的挥手别离

离别后

乡愁是一棵没有年轮的树

永不老去

模糊的怅望里,杨光利于当下画坛的贡献,不是语言黑白灰一类的高级,而是永不老去的乡愁以及苍茫高原之中的柔软。这是北方苍茫、厚重、阔大等形象之外的另一种来自生命深处的意义。